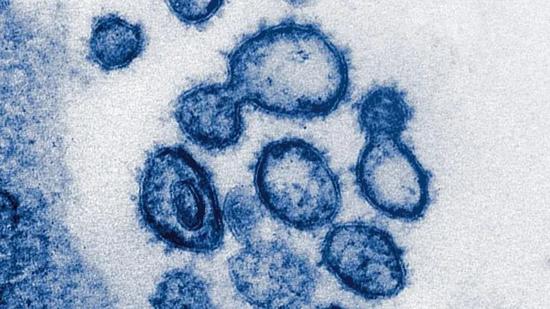

具体内容如下:新冠疫情正以惊人的速度在多个国家蔓延。根据世界卫生组织(WHO)的最新数据,中国以外COVID-19病例已经超过66万例。在这样的背景下,国内外新冠疫苗的研发工作正在快速推进。

3月17日,中国重组新冠疫苗获批准,进入1期临床试验阶段。这款名为Ad5-nCoV的疫苗由军事医学研究院陈薇院士领衔的团队和康希诺生物公司联合开发,目前首批志愿者已经接受了人体注射。几乎同一时间,另一项疫苗临床试验在美国西雅图展开。mRNA-1273疫苗由美国卫生研究院和Moderna公司联合开发,45名健康志愿者接受了第一针注射。

尽管各国在这场疫苗研发战役中开足了马力,并以惊人的速度开始了临床试验,但相比于最快4月底就能得出结果的药物(瑞德西韦)试验,疫苗的开发过程要漫长得多。上周,WHO总干事谭德塞就表示,新冠疫苗的研制至少还需要12~18个月。而在共3期的临床试验过程中,耗时最长的,就是验证疫苗有效性的3期临床试验。

通常,临床试验首先在少量志愿者身上开展,以检验安全性以及人体免疫反应。如果效果良好,研究人员将在此基础上逐步扩大试验规模,通过更多志愿者检验有效性。而最终的3期临床试验往往需要数千甚至数万名志愿者参与,在他们接种疫苗或安慰剂后,研究者将跟踪他们被感染的情况。在研制一款针对新型病毒的疫苗时,有效性的验证往往需要至少一年。更不用说在疫情期间,很多人多数时间都选择居家隔离——对于个人安全及疫情控制而言,这当然是正确的决定;但对于检验疫苗有效性的试验来说,要取得可靠的结果,可能需要更漫长的时间周期。

在全球疫情快速蔓延的背景下,缩短疫苗研制周期、让公众能更早得到保护,就成为研究人员及公众迫切的愿望。这时,一种激进、极具争议性的手段——人体感染试验(human challenge studies)——再次受到关注。

人体感染试验

简单地说,所谓人体感染试验,就是为了验证某种疫苗或药物疗法的效果,而让志愿者故意感染病原体。这并不是近期提出的新概念,最早的人体感染试验出现在1796年,而且你一定不陌生。在著名的牛痘接种试验中,爱德华·詹纳(Edward Jenner)让一位8岁男孩接种从牛痘脓胞中取出来的物质后,又向他注射了致命的天花病毒,结果小男孩安然无恙。

在此之后,人体感染试验被用于多项药物及疫苗的开发测试,无数英勇的志愿者主动被致病甚至可能致命的病原体感染,以帮助科学家为更多人找到有效的疗法。直至今日,人体感染试验依旧常见——当然,现代的试验不会再向志愿者注射那些危险的致命病原体,但在流感、登革热、结核病、伤寒等疾病的研究中,志愿者仍会主动被感染。支持者认为,这种做法可以快速、低成本地得到试验结果,帮助研发新疫苗,或是测试一些已被使用数十年的疫苗的有效性,以对其进行改进。

近日,一篇发表在《传染病杂志》(Journal of Infectious Diseases)的文章,再次讨论了用人体感染试验取代传统的3期临床试验,从而加速新冠疫苗研究的可行性。这篇文章也受到《自然》和《科学》的关注,《自然》《科学》网站相继报道并讨论了这一设想的细节及伦理问题。

论文主要作者是罗格斯大学的Nir Eyal。文章指出,人体感染试验是值得尝试的,因为这样的试验能加速疫苗研发,显著降低新冠疫情的整体死亡率与发病率。相较于动辄上万人的3期试验志愿者人数,人体感染试验只需要100名志愿者。而对于志愿者所承担的风险,作者也提出了一些设想。

在志愿者的选择上,作者倾向于在自然感染风险较高的地区,选择较为年轻的健康成年人(20~45岁)开展试验,因为该年龄段患者发展为重症的几率较低。此外,在试验过程中,需每日一次甚至多次地对志愿者进行频繁的检测、一旦出现症状给予最好的治疗。作者认为,在这样的情况下,让志愿者有意感染新冠病毒的风险是可以接受的。

“对一些地区的人来说,相比于在等待中时刻担心可能的感染,并且感染后只能依靠普通的医疗系统,加入这项试验甚至可能更加安全。”Eyal说。

加速中的隐患

宾夕法尼亚大学的Stanley Plotkin对此表示了支持,他在20世纪60年代研发了风疹疫苗。在Plotkin看来,经过精心设计的人体感染试验可以极大地缩短验证疫苗有效性所需的时间,并且这种试验在伦理上是可行的。

Plotkin还提出,由于18~30岁的感染者中鲜见重症患者,因此招募该年龄段的志愿者,可以有效降低风险。此外,为了进一步降低风险,研究应当使用从轻症患者身上提取的毒株、经过实验室减活的病毒,或是实验室造出无害,但保留了关键基因(如编码表面刺突蛋白的基因)的病毒。这种做法自然是有所取舍,例如无法检验疫苗对于有(较重)症状的COVID-19的保护效果。不过,人体感染试验还是可以用于检测疫苗能否降低病毒自我复制的能力、揭示病毒入侵后免疫系统的应对方式。

另一些科学家则对人体感染试验表示反对。即使是一些在研究其他疾病时使用人体感染试验的科学家,对于将这类试验用于新冠疫苗的研发,也持质疑态度。美国过敏与传染病研究所的免疫学家Matthew Memoli就是其中一员,他参与了流感的人体感染试验,但在谈到COVID-19时,他认为对于这种新型病毒,我们的了解还不够,例如患者出现重症的几率有多大、新冠病毒又会不会带来后遗症。因此,“当你有意让人感染某种病毒时,你需要足够了解这种病毒,知道这样做的风险是可以接受的。”Memoli说。

Memoli质疑的另一点是,对于新型病毒,人体感染试验究竟能节省多少时间。用于这类试验的病毒需要在无菌环境中生长,这一步需要花费一定时间;此外,研究者需要首先在动物模型中确定剂量,在此基础上才能开展真正的人体试验。

人体感染试验最近一次受到关注,是在2016年的寨卡疫情中。当时,一些科学家提出希望开展此类试验,但遭到生物伦理委员会的反对。拒绝这项试验的一个重要原因是,寨卡病毒可以通过性传播,因此这项试验存在旁观者风险,即志愿者的性伴侣可能在不知情的情况下被感染。Eyal认为,由于新冠疫苗试验的志愿者可以在隔离环境中接受频繁的病毒检测,因此旁观者风险可以得到规避。

在一些科学家看来,疫苗将成为终结这场全球大流行的最终希望。在疫苗研发进程中,人体感染试验究竟是否被采用,目前仍不得而知。但我们相信,在这场分秒必争的战役中,所有研究人员开发疫苗、药物时的初衷,都将在遵守、尊重科学规律的基础上,试图找到最优解。

本文文章转载自新浪新闻

返回顶部

返回顶部